诺贝尔奖离我们有多远?

也许就是一张纸!

还记得小学田字格里歪歪扭扭的铅笔字?还记得高考答题卡上2B铅笔的涂鸦?不经意间,我们可能都曾在纸上邂逅过一个“神童”。

后来,有人给她起了个名字,办了个身份证,拍了部写真集,一出道便惊天动地,6年时间即获得无上荣光。

她的名字,叫Graphene,来自英国。

她还有一个艺名,叫石墨烯,打开中国市场后更是风生水起。

她的父亲……

说不太清。

因为,神童的出生总是波澜壮阔,荡气回肠,一个走神可能就会历史改写。

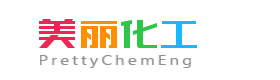

从出生之前,石墨烯便被赋予了神童的光环,生命是如此多彩,引无数英豪尽折腰。[1, 2]

1859年,Benjamin Brodie首先感受到了石墨烯的生命气息;[3]

1947年,P.R. Wallace洞悉到了石墨烯的天赋异禀;[4]

1962年,Ulrich Hofmann和Hanns-Peter Boehm首次拍到了石墨烯萌芽的图像;[5]

1986年,Hanns-Peter Boehm给她起了独一无二的名字,叫“Graphene”;[6]

2004年,Andre Geim 和Konstantin Novoselov真正发掘了石墨烯的历史使命;[7]

2010年,诺贝尔奖为其戴上了一个传奇的勋章。[8]

世界为之欢呼,石墨烯的时代似乎到来了!

图1. (a) 铅笔,铅笔芯主要成分为石墨;[9](b)胶带,通过胶带反复粘揭可以将石墨不断剥薄;[9](c)石墨烯示意图,体现其优异的力学强度;[10](d)机械剥离的大片石墨烯的光学照片[7]

横看成岭侧成峰,每个人心中都会有各自的石墨烯形象,每一个场合都该有最适的石墨烯出场。[11]

有时候是神童里的贵族,虽登峰造极,但千金难求。

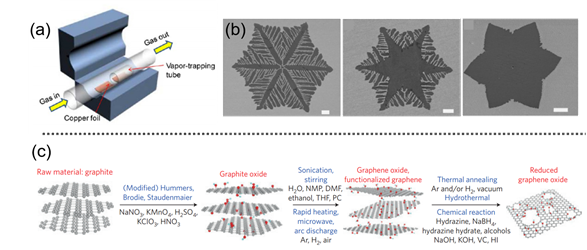

通过机械剥离、碳化硅外延生长或者在金属基底上化学气相沉积,可以获得高质量的单层石墨烯,甚至是大尺寸单晶石墨烯,用于高频晶体管、逻辑晶体管、光电探测器、太赫兹发生器等高端光电器件。此类制备方法所得石墨烯质量高,接近理论石墨烯的性能和应用方向;但条件苛刻、产量极低、处理困难、难接地气。

有时候是神童里的骑士,虽屈居一等,但百步穿杨。

通过在金属或者氧化物基底上化学气相沉积,可以获得大片连续的少层石墨烯薄膜,转移至所需基底上可以用于柔性显示屏、可绕卷电子书、可折叠OLED等媒体显示,或太阳能电池、生物、传感、智能穿戴等领域。该类材料可实现工业放大、应用高端,但成本较高,且转移中会带来一定的性能损失。

有时候是神童里的步兵,虽资质稍逊,但所向披靡。

通过液相剥离石墨,可以得到氧化石墨烯及还原氧化石墨烯的粉体或浆料,广泛应用于高性能锂离子电池、超级电容器等电化学储能系统,复合用于材料增强、防腐涂层、导电油墨、反应催化、生物医药等领域。此类方法和产品最早实现了大规模工业化,产能巨大、成本低廉、后处理方便、下游应用广泛,但质量参差不齐,性能较为受限,应用竞争激烈。

有时候是神童里的游侠,虽特立独行,但出奇制胜。

利用特定的生长基底或者制备工艺,可以获得石墨烯量子点、三维石墨烯、多孔石墨烯等特殊的石墨烯形态,在屏幕显示、生物显像、催化储能等领域有着不可或缺的应用潜能。

图2. 石墨烯的主要制备方法:(a)化学气相沉积法制备石墨烯薄膜的示意图;[12](b)化学气相沉积法所得石墨烯可控雪花结构;[13](c)氧化石墨烯典型制备流程示意图。[14]

但是,说起“神童”,总不免想起王安石的《伤仲永》。

“王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人。”

石墨烯何其幸也!受之于天,亦受之于人!

无数学术界的精英,不同领域的专家在为石墨烯的茁壮成长、健康发展而不懈努力,保驾护航,助力其成为栋梁之材,中流砥柱。

一批批投资人、产业界的后起之秀也在为石墨烯的发展接力,希望其能够尽早步入社会,发光发热。

谁不期盼自己的孩子鱼跃龙门?谁不渴望自己的孩子平步青云?

但成长没有一蹴而就,既需要仰望星空,也得脚踏实地。

石墨烯的未来!

化工亦如是!

我为卿狂!

-----石墨烯大事年表-----

1859年,英国科学家Benjamin Brodie用强酸处理石墨,他认为自己发现了一种新的碳材料“graphon”,分子为33,(现在看来实为小尺寸的氧化石墨烯片),首次意识到了石墨的层结构。[3]

1947年,P.R. Wallace研究石墨的能带结构和电子特性,开启了石墨烯理论研究的先河。[4]

1962年,Ulrich Hofmann和Hanns-Peter Boehm在透射电子显微镜下较好地观察到了氧化石墨烯的碎片,其中部分单层,被认为是较为可信的石墨烯的首次观测。[5]

1986年,Hanns-Peter Boehm在Carbon期刊撰文定义石墨烯,“A single carbon layer of the graphitic structure would be the final member of infinite size of this series. The term graphene layer should be used for such a single carbon layer”,该定义被国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)1994年接受。[6]

2004年,Andre Geim 和Konstantin Novoselov重新发现并表征石墨烯,通过胶带反复粘撕高定向热解石墨,获得单层石墨烯,并实验测试了其电学性能。[7]

2010年,Andre Geim 和Konstantin Novoselov获得诺贝尔物理学奖,"for groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material graphene",[8]Geim也曾以磁悬浮青蛙获得过2000年的搞笑诺贝尔奖物理学奖。[15]

2011年5月,欧盟委员会出台了欧盟有史以来最大的研究资助类项目“石墨烯旗舰计划”(Graphene Flagship),十年时间累计投入10亿欧元用于资助欧洲的石墨烯的研究和产业化,目前已有来自23个国家的142的研究单位参与。[16]

2011年10月,江南石墨烯研究院成立,成为国内首家致力于石墨烯产业化应用的专业化研究平台。[17]

2013年7月13日,中国石墨烯产业技术创新战略联盟成立,旨在整合协调产业资源,以推进低成本石墨烯及装备的技术进步和产业化为目标,推动石墨烯产业的发展。[18]

2013年12月31日,中国石墨烯1号标准《石墨烯材料的名词术语和定义》发布,标准定义石墨烯是一种二维碳材料,是单层、双层和少层石墨烯(3-10层)的统称。单层石墨烯是指由一层以苯环结构(即六角形蜂巢结构)周期性紧密堆积的碳原子构成的一种二维碳材料。[19]

2015年,全球著名的市场调查公司Research and Markets发布《全球和中国石墨烯产业报告,2015-2018》,认为全球的石墨烯市场在2015年实际为2440万美元,认为中国的石墨烯产业将在2018年左右成型,并达到近2亿人民币的市场。[20]

2015年5月,《中国制造2025》发布,在新材料领域明确指出要做好石墨烯等战略前沿材料的提前布局和研制,加快基础材料升级换代。[21]

2015年9月29日,国家制造强国建设战略咨询委员会发布《<中国制造2025>重点领域技术路线图(2015版)》,石墨烯材料作为前沿新材料的四大重点之一,被认为是主导未来高科技竞争的超级材料,有望催生千亿元规模产业。[22]

-----参考文献和数据来源-----

[1] A. K. Geim, Physica Scripta 2012, T146.

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Graphene.

[3] B. C. Brodie, Philosophical Transactions of the Royal Society of London 1859, 149, 249.

[4] P. R. Wallace, Physical Review 1947, 71, 476.

[5] H. P. Boehm, A. Clauss, G. O. Fischer, U. Hofmann, Zeitschrift Fur Anorganische Und Allgemeine Chemie 1962, 316, 119.

[6] H. P. Boehm, R. Setton, E. Stumpp, Carbon 1986, 24, 241.

[7] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva, A. A. Firsov, Science 2004, 306, 666.

[8] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/press.html.

[9] http://images.google.com.

[10] G. H. Lee, R. C. Cooper, S. J. An, S. Lee, A. van der Zande, N. Petrone, A. G. Hammerherg, C. Lee, B. Crawford, W. Oliver, J. W. Kysar, J. Hone, Science 2013, 340, 1073.

[11] K. S. Novoselov, V. I. Fal'ko, L. Colombo, P. R. Gellert, M. G. Schwab, K. Kim, Nature 2012, 490, 192.

[12] Y. Zhang, L. Y. Zhang, P. Kim, M. Y. Ge, Z. Li, C. W. Zhou, Nano Letters 2012, 12, 2810.

[13] B. Wu, D. C. Geng, Z. P. Xu, Y. L. Guo, L. P. Huang, Y. Z. Xue, J. Y. Chen, G. Yu, Y. Q. Liu, Npg Asia Materials 2013, 5.

[14] W. C. Ren, H. M. Cheng, Nature Nanotechnology 2014, 9, 726.

[15] http://www.improbable.com/ig/winners/#ig2000.

[16] http://graphene-flagship.eu/project/Pages/About-Graphene-Flagship.aspx.

[17] http://www.jgri.gov.cn/.

[18] http://www.c-gia.org/.

[19] 《石墨烯材料的名词术语和定义》, Q/LM01CGS001-2013.

[20] http://www.researchandmarkets.com/research/sjp7dz/global_and.

[21] http://qys.miit.gov.cn/n11293472/n11293877/n16553775/n16553792/16594486.html.

[22] 《中国制造2025》重点领域技术路线图,国家制造强国建设战略咨询委员会,2015.10.

编辑:江健