谭天伟,1981年考入清华大学化工系攻读本科,1992年获得清华大学博士学位,2011年当选中国工程院院士,现任北京化工大学校长。

初次见到谭天伟学长,是在午后的咖啡厅。一身衬衫西裤,简单的银色半框眼镜,干练乌黑的短发,严谨认真而又亲和力十足的气质让人倍感亲切。

学长对我们的采访很热情也很支持,几句寒暄过后,便开始和我们聊起了那段在清华的难忘岁月。毕业三十年,校园里的人变了,建筑变了,学长依然对这里有深深的归属感。让学长感触最深的,是清华的校风“行胜于言”对一代又一代的清华人的深远影响,在校园里培养的严谨求实、追求卓越的习惯是清华给予每一位学子最宝贵的礼物。午后的阳光透过细密的叶子星星点点地洒下来,柳絮缓缓地在微风中游荡。谭天伟学长回忆起了上个世纪80年代在清华的那些青春飞扬的日子。当年教化工热力学的童景山老师是谭天伟学长记忆最深刻的老师,“童老师讲课特别有激情,在舞台上唾沫横飞,对热力学的讲解条理清晰,我们听得也特别认真。”“不过我最喜欢的课是化工原理,参与课外科技活动的过程让我觉得化工原理用处特别大,因此学习起来也很有激情。”说起当年的课程,谭天伟学长如数家珍。学会了跳舞的谭天伟常常和几个同学一起在周五、六晚上的食堂里组织舞会,拿着卡带和音乐设备在里面一放,就站在食堂门口吆喝着收门票了,5毛一张的门票,对女生都免费。无奈当年的清华女生实在太少,偶尔他们还前往北京医学院邀请女生来进行舞会联谊。作为班级团支书的谭天伟,还提出了“抡起舞棍,横扫舞盲”的口号,足以当年清华学生的课外活动,全然不比今日单调,反而更加真挚单纯。节假日谭天伟会与三五好友相约骑自行车去十渡,全程70多公里,当日来回,自带着补胎修车工具,轮胎被扎漏了,下车撬外胎、扒内胎,一锉、一抹、一粘,打气,一气呵成,随时随地解决自行车的问题。当年锻炼出来的体力在日后的工作生活中都是一笔宝贵的财富。

“学生时期,要善于从不同的老师身上学习不同的思维方法,最终形成自己的思维方式。”谭天伟学长说起求学阶段的经验,语重心长地说道。从本科三年级(当年的本科还是五年制)开始,谭天伟就开始跟着周荣琪老师做课外科技活动(SRT的前身),配合着化工原理课程的学习他初次尝到了化工科研的乐趣,这可以说是他的科研启蒙。谭天伟学长一直用“全才”来形容他的研究生导师沈忠耀先生,不仅研究水平高,鼓励创新,偶尔还带着学生们一起跳舞来放松。研究生期间,正是因为沈忠耀先生他才学会了跳舞并把它当作了长期的爱好。说起那段青涩的时光,谭天伟学长的嘴角仍有掩盖不住的笑意和向往。

博士在读期间,他被公派进行联合培养,先后前往德国和瑞典进行研究学习,这两年10个月的海外求学经历对他的科研道路有着不可或缺的重要影响。他在德国时的导师是工业界的精英,对化工项目敏感的经济性思维让此前在国内没有重视工程经济性的谭天伟得到了极大的锻炼,而在瑞典的导师则注重基础研究,对前人没有涉猎的领域极富野心,向学科前沿看齐。两位导师的研究习惯让谭天伟在之后的科学研究中养成了既注重经济实用性,又勇于创新的习惯。“视野有多宽决定了你今后的事业有多远,跟着不同的导师、在不同的环境中进行研究学习是非常宝贵的经历,可以让你视野拓宽的同时形成博采众长、最适合自己的思维习惯。”求学阶段也有不少辛苦的历程,但谭天伟学长总是能用自己的坚持破开一个又一个的难题。虽然在本科期间谭天伟就通过二外课程修习过德语,但刚被公派到德国交换时还是“开口难”。实验室的同学老师看他说不流利就直接用英语对话。于是他只能一得空就去找实验室的看门大爷聊天,聊了两个月下来,一口流利的德语已经完全没问题了,还顺带知晓了许多德国的风土人情。在北京化工大学做博士后的日子里,由于科研经费十分紧张,买药品都要精打细算。每次谭天伟去买危险化学品的时候,由于危险化学品不能带上公交车,而打的对他来说又负担不起,只能早早起床,蹬着三轮车去大红门采购,一蹬就是四个小时,到了大红门再吃点东西,领货,老板还会热心地监督你有没有合适的交通工具。一来一回,一天的时间都耗在了买药品上。去东单灯市口购买恒温水浴仪器时虽然可以乘坐公交电车,但因为横抱着的仪器占地太大,售票员硬是要收两人的车票钱才让谭天伟上车。抱着大大小小的实验仪器,谭天伟一路站着回到学校,即使这样,还是比打的要便宜许多。这样的经历也让谭天伟更加珍惜科研机会,那段日子里养成的节约意识是伴随他一生的好习惯。做学问就要吃点苦头,才会在这过程中得到成长。

年轻的时候,谭天伟做过一些看似“疯狂”的事情。刚成为博士后的他在选择项目的时候偶然在《光明日报》上看到国家九五重点攻关项目——维生素D2生产研究,带着几个学生熬夜两天将申请书在截止日期之前递交了上去。当时的竞争对手有复旦大学和中科院的两家研究所,无论是经验还是实力,都比他要强。等到答辩的那一天,谭天伟西装革履、意气风发,“奢侈”了一把打的前往答辩地点——西直门,不曾想却遇上堵车,本来提前出门的他竟然在答辩时迟到了5分钟,满头大汗的他用胶片展示了20分钟就被提醒时间只剩下两分钟,他不得不飞快地翻过原本精心准备的放映胶片,结束了展示。展示过后,三个竞争对手只留下了一个,中科院长春研究所成了他唯一的竞争对手。当时初出茅庐的他尚不了解该项目的经费需求,就申报了40万元的科研经费,比标底110万低了一倍有余。医药局局长一再询问40万经费究竟能不能拿下,年轻气盛的谭天伟一口承诺了下来,打败了原本志在必得的中科院长春研究所。

然而项目进行了两年,却没任何起色,采用酵母发酵的方式生产麦角固醇,再合成维生素D2,可是这样做的产率仍然远远低于进口产品,酵母发酵过程所需的糖成本太高。97年夏季项目中考评的时候被浇了一盆冷水让谭天伟更加忧虑,半年时间内如果项目还是没有起色就只能放弃了,谭天伟几乎吃饭睡觉都在想着这个项目。一个月后带着学生前往青霉素工厂进行生产实习,谭天伟偶然之间想到工厂的青霉素废渣可能含有麦角固醇。虽然此前从未有资料证实过这一点,但不死心的谭天伟仍然带了一部分废渣回去研究,果然检测出了1%的麦角固醇。自此,项目算是打开了一扇新大门,成本大大下降。经过反复的试验,在半年的时间内,谭天伟和他的团队以青霉素废渣为原料,将其有效成分“吃干榨尽”,成功建立了工业化生产线。利用该技术生产的麦角固醇纯度达到SIGMA试剂级(>90%),成本不到国外同类商品售价的40%。从此维生素D2产品再也不用依赖日本进口。谭天伟也因这个项目以第一获奖人的身份获得了国家技术发明二等奖。经历了这样的科研过程,谭天伟深深感受到在遭受挫折的时候千万不要太早放弃,说不定你离成功只有一步之遥。

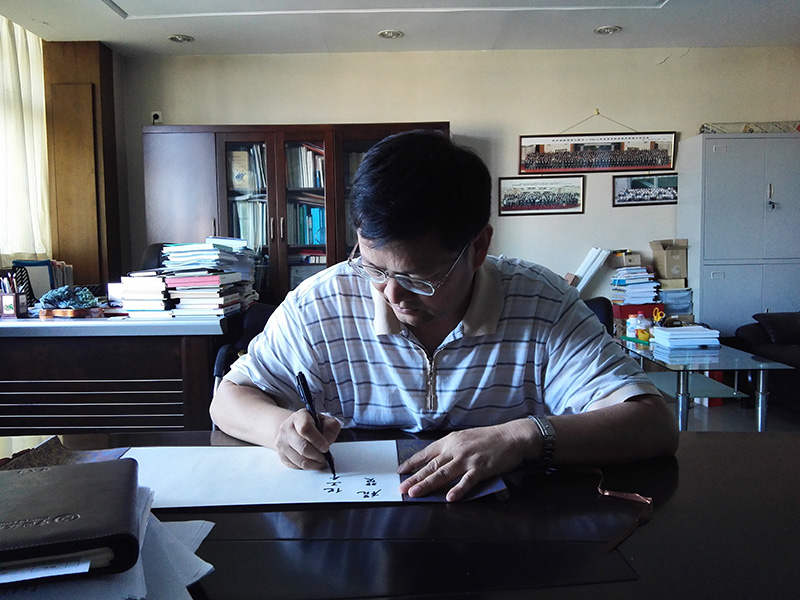

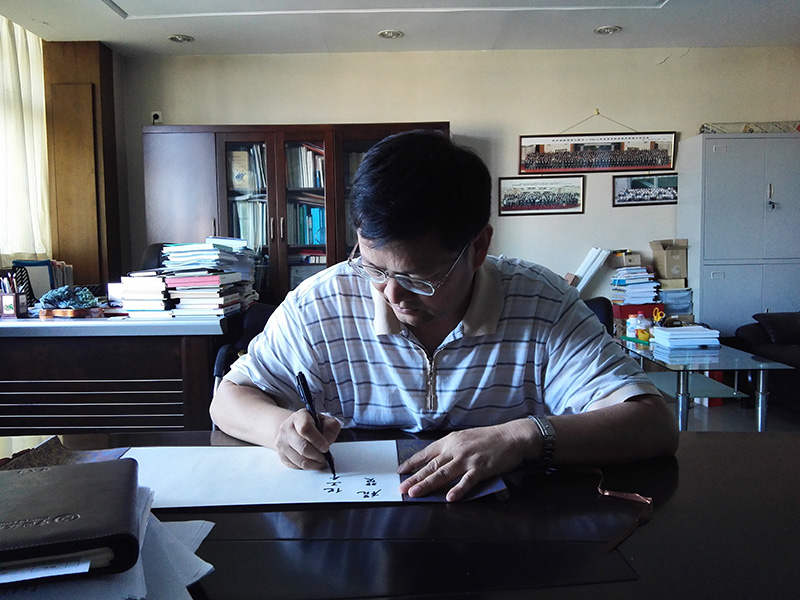

采访结束,我们邀请谭天伟学长在卷轴上写下对同学们的寄语,学长先从口袋里掏出一张草稿纸,一字一句地斟酌,也许是想表达的感情太多,也许是清华人严谨认真的真实流露,谭天伟学长十分专注。拟好草稿后,他才将寄语一笔一划地誊在了卷轴上。

我们在谭天伟学长的回忆里看到了30年前的清华,看到了优秀的科研工作者扎实稳进的历程,收获良多。